| ДАЙДЖЕСТ: |

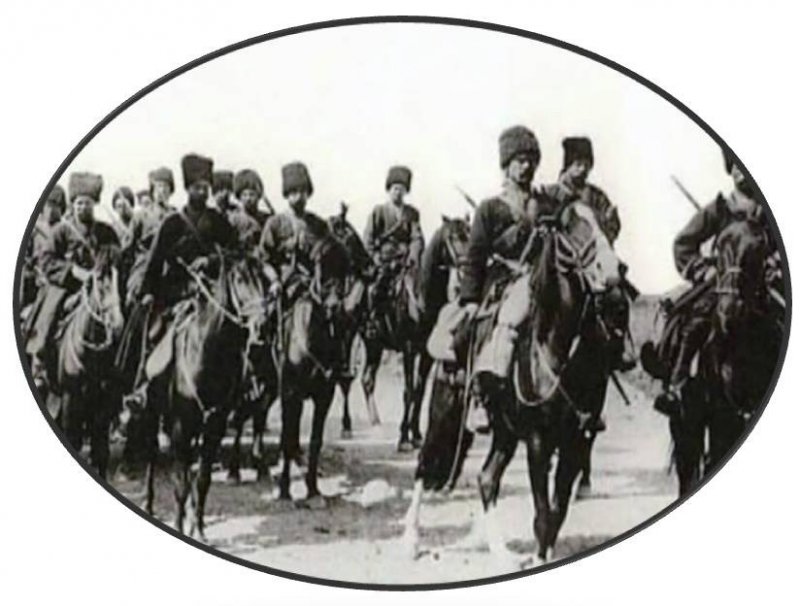

ЧЕЧНЯ. Этот вопрос рассматривался специальной комиссией, назначенной после положения о всеобщей воинской повинности граждан России от 4 ноября 1870 г. Председатель ее, подполковник Краевич, в 1874 г. предлагал довести число воинских частей, состоящих из горцев Кавказа, до 10 тыс. человек, а срок службы определить в три года. Состав частей сделать разноплеменным. Это, по его мнению, будет способствовать сближению горцев с русскими и позволит первым освоить государственный язык. Другой важной причиной организации горских полков были высокие боевые качества, характерные для туземного населения. Комиссия, рассматривавшая этот вопрос, отмечала: «Удар кинжалом верен и редко не смертелен, стрельба ночью на вскидку, на звук, на огонек показывает явное превосходство горцев в этом деле над обученными казаками, особенно над солдатами».

Отметила комиссия и способность горцев «к аванпостной службе и действиям малой войны... знание и привычку к горной местности». Командование считало горцев незаменимыми при разведке; к этому виду службы их привлекали, начиная с 1853 г. Кроме того, они считались лучшими частями при преследовании неприятеля и действиях малыми группами. Военный идеолог царской армии М. Драгомиров считал, что «идеалом и образцом в конном деле должны служить конницы, возникшие естественно». Единственным недостатком горской кавалерии признавалось отсутствие дисциплины и строгого соблюдения воинской иерархии.

Другой важный вопрос - стремление горцев, вчерашних врагов Российского государства, попасть в ряды формируемых воинских подразделений. Выдвигалось несколько теорий, которые основывались на русском понимании этого вопроса. Ни один из чеченских авторов, писавших до 60-х го¬дов XX века, не поднимал его, основываясь на документах того времени, в сочетании с менталитетом своего народа. Еще царские историки писали: «патриотизм народов Кавказа никогда не шел дальше защиты независимости своего селения или общины и единственным объединяющим началом у них была религия». Значит, истоки массового вступления горцев в ряды русской армии не стоит искать в патриотизме; для чеченца Российская империя была чуждой страной, которая насаждала чуждые порядки и законы.

Причин вступления чеченцев в ряды конно-иррегулярных полков было несколько, и все они носили чисто экономический характер. Во-первых, на глазах был показателен пример соотечественников, вступивших на военное поприще еще в период Кавказской войны. Достигая определенных чинов и званий, они существенно подняли свое хозяйство, став в скором времени крупными землевладельцами и предпринимателями.

Во-вторых, это награды, которые гарантировали их обладателям пожизненную пенсию, возможность получения доходной должности, право носить оружие и другие привилегии, которые ставили их на один уровень с русским населением империи. Здесь показателен случай, когда после убийства Ш. Эльмурзаева у жителей Старого Юрта отобрали все оружие, оставив его только милиционерам и лицам, имеющим боевые нагграды.

В-третьих, сама служба в армии давала чеченцам неплохую статью дохода, которую во многих случаях на скудных участках горских пашен получить было невозможно.

Не стоит сбрасывать со счетов и природную страсть кавказцев к оружию и военной службе, желание проявить себя как отчаянного храбреца и великолепного воина.

Нередко выдвигался вопрос о той моральной стороне, которую переступали горцы, вчерашние мюриды Шамиля, идя на войну с единоверной Турцией. Изучив ряд сведений и документов, мы приходим к выводу, что никакой такой преграды в этом вопросе не существовало. Переселение горцев в 1865 г. в Турцию, их бедственное положение на чужбине, бессовестное отношение турецких властей к мухаджирам - все это было известно на Кавказе от репатриантов, вернувшихся на родину. Только за период с 1865 по 1871 гг. из 22 000 чеченских переселенцев почти половина вымерла от холода, голода и болезней. Оставшиеся были зачислены в армию с жалованьем в 2 раза меньшим, чем у их соплеменников в России. Горские офицеры Терско-Горского полка в 1876 г. говорили корреспонденту «Правительственного вестника» так: «Если бы их сородичам из Большой и Малой Кабарды, Осетии и пр., эмигрировавшим некогда в Турцию, было разрешено возвратиться на Кавказ, в свои аулы, то весьма многие из них с радостью поспешили бы воспользоваться этим правом... Большая часть горских эмигрантов в течение нескольких лет настолько успела уже разочароваться в турецких порядках и так вздыхает по родным горам, что в настоящее время даже сами турки начинают подозрительно и недоверчиво посматривать на сво¬их черкесов. Черкесами в Турции называли всех горцев Северного Кавказа без исключения). Таким образом, причин для вступления в состав конно-иррегулярных полков было более чем достаточно.

25 января 1877 г. началось формирование Чеченского конно-иррегулярного полка шестисотенного состава. Все мероприятия по формированию полков проводились с учетом мнения влиятельных и почетных людей из числа туземного населения. В первую очередь был сформирован офицерский состав будущих полков. По указу царской администрации, в полки следовало зачислять «молодых людей лучших родов иначе опрокинется основа общественной иерархии туземцев и из полка выйдет несвязная толпа». В состав командования полков вошли представители местной знати (Кабарда, Дагестан). Разумеется, что в Чечне и Ингушетии, где сословной иерархии не было, офицерский состав попол¬нялся за счет уже существующих кадровых военных, появившихся в период Кав¬казской войны. Сюда входили, как местная горская милиция, так и отставные лица, служившие прежде в милиции, регулярной кавалерии и конвое императора. Начальник области с согласия, командующего Кавказской армией назначал командира полка, который, в свою очередь, подбирал сотенных и взводных командиров. Командиром Чеченского полка стал генерал-майор Орцу Чермоев.

«Ввиду особого значения» командиров полков и офицерского состава правительство платило им жалованье наравне с командирами регулярных частей.

Назначение на определенную должность имело вид своеобразной пирамиды: офицер самостоятельно должен был набрать по месту жительства определенное количество всадников. Отбор всадников и формирование полков возлагались на окружное начальство. В состав командиров сотен вошли: полковник Тхостов, ротмистр Умалат Лаудаев, коллежский регистр Шерипов, прапорщик Хуцистов.

Половину рядового состава предполагалось набирать из добровольцев, половину - по жребию. При нежелании идти на службу, всадник имел право выставить вместо себя другого. Однако число желающих служить было намного больше необходимого состава формируемых полков. В адрес начальства посыпались жалобы и прошения увеличить состав конницы.

В первую очередь зачислялись лица от 18 до 40 лет, обладающие крепким здоровьем и имеющие полное боевое снаряжение - коня, сбрую, теплую одежду, а также, владеющие русским языком и грамотой, даже арабской. На последнее условие пришлось закрыть глаза - из 66 человек, набранных в Аргунском округе Чечни, насчитывалось всего 12 грамотных, едва умеющих писать и читать по-русски или по-арабски. Полное снаряжение всадника стоило от 150 до 1000 руб. Большинство из призванных таких денег не имели. По просьбе личного состава главнокомандующий разрешил выдать в качестве аванса треть будущего жалованья, чтобы горцы смогли «снарядить себя всем необходимым к предстоящему зимнему походу». Каждому из нуждающихся казна выделила по 40 рублей жалованья и по 8 рублей 88 копеек на питание и фураж. Так, чеченскому конно-иррегулярному полку было выдано 30 350 руб. серебром.

Каждый полк имел свое знамя, сотенные значки, зурну и барабан. Форменная одежда тоже имела, свои различия. Во-первых, на светло-синих погонах всадников писались инициалы полков (К. К. - Кабардино-Кумыкский, 4-2 - Чеченский и т. д.). Во-вторых, отличались цвета отдельных частей форменной одежды. У дагестанцев были черные папахи с красным верхом, а также красные башлыки. Чеченская форменная одежда была чисто черного цвета.

Огнестрельное орудие всадников было несколько устаревшим - кремневые ружья, которые в армии уже не употреблялись. Зато холодное оружие отличалось своей дороговизной и изысканностью. Современники отмечали богат¬ство сабель и кинжалов, украшенных «серебром с кавказской чернью, с золотыми насечками».

На фронт всадников отправляли без специальной подготовки; изучались лишь элементы построения полка. Трубачи, лекари, мастера-оружейники и прочий вспомогательный состав Чеченского полка были подобраны из числа местных казаков, знавших язык, обычаи чеченцев.

Индар Бызов «Халкъан дош» №82-83, 1 Октября 2007 г.

|

РФ не видит признаков того, что НАТО готова пересмотреть свой конфронтационный курс — МИД

ЧЕЧНЯ. Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров удостоен премии «Время молодых»

ЧЕЧНЯ. В Грозненской ЦРБ после ремонта открылось обновлённое неврологическое отделение

Работа над межгосударственной программой сохранения Каспия стартовала в Казахстане

Новый транспортный маршрут намерены создать Баку, Тбилиси, Ашхабад и Бухарест