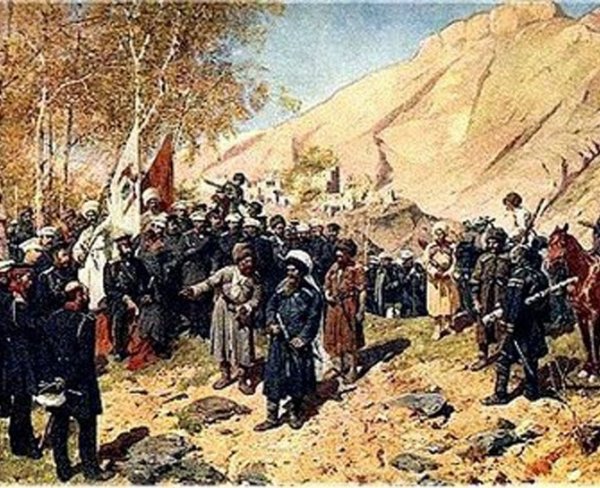

С 20-х до 90-х годов XX века в Чечено-Ингушском музее изобразительных искусств им. академика живописи, первого профессионального чеченского художника Петра Захаровича Захарова (1816-1846 годы) был уголок, мимо которого не проходил ни один из его многочисленных посетителей. Там, завораживая и притягивая всех, занимая почти всю стену, висела знаменитая картина Франца Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года», а рядом - «Смерть генерал-майора Слепцова», который был убит в одной из карательных экспедиций Кавказской войны - в сражении в Гехинском лесу.

Перед ними (особенно - у картины «Пленение Шамиля», как ее коротко и просто называли люди) подолгу стояли и старые, и молодые, то разглядывая внимательно каждое лицо, каждый штрих, то задумчиво закрывая глаза, будто представляя себе виденное наяву. Эти полотна каждого наполняли то гордостью за свой народ и его героическую историю, то раздумьями о бесперспективности и бессмысленности войны, то сожалением о бесчисленных жертвах ее.

Период Кавказской войны, прошедшей под руководством имама Шамиля (1835-1860гг.) длилась, как дотошно подсчитывали историки, ровно 24 года 11 месяцев и 7 дней, завершилась, как считается официально, пленением Шамиля. После падения последней цитадели своей обороны, Шамиль, поняв, что это конец, несмотря на угрозы одних своих наибов, не слушая мольбы других, пришел сдаваться победителю в рощу в полутора километрах от аула Гуниб, где его ждал терпеливо Главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом князь А.И. Барятинский. Этот эпизод и изображен на полотне Ф. Рубо. Это и было первое пленение Шамиля.

Все последние годы Кавказской войны вели Шамиля к этой катастрофе - поражение следовало за поражением. В 1856 году, по прибытии на Кавказ, князь Барятинский проведение всех операций доверил генералу Н.М. Евдокимову, который выслужился из солдатских детей, отчаянному храбрецу и человеку - разрушителю по своему характеру.

«Всегда известный как хороший командир Евдокимов долго не выдвигался...Теперь он сразу рванулся к славе. Внезапно занял долину Мичика, ударил по Гудермесу. Шамиль выслал против него - всех трех сыновей... Евдокимов разбил их наголову и едва не пленил».

«С 1857 года, повторяя метод Ермолова, Евдокимов начал рубить леса, сады, заросли, ставить мосты, дороги. Взял Аргунское ущелье и заложил крепость в самом сердце его - в с. Шатой (фрагменты толстых, прочных каменных стен сохранились по сей день, А.К.), загнав наиба Чечни Талгика в глубину гор. Мичиковский наиб Эски сдался русским с тремя мюридами... Евдокимов поджег леса. Теперь он не вырубал, а жег. Огонь настигал людей и уничтожал мирных вместе с немирными...». (3)

«Все валилось из рук в горах. Чечня - склад имама, хлеб его армии - Чечня - в руках русских… Разбит у Черного моря Магомет-Эмин (сын. -А.К.), горит Чечня...

Шамиль быстро двинулся горами к Владикавказу, обложенному ингушскими отрядами (они наконец-то восстали по призыву Шамиля. - А.К.). Евдокимов следом вгрызается во фланги, принуждает измученные переходом войска имама к пяти-шести сражениям в день, разрушает аулы, сравнивает с землей кладбища, вырубает сады, жжег леса и, наконец, рассеивает горцев вблизи Владикавказа. Чужие в этих местах, без языка, без друзей чеченцы и аварцы разбегаются в разные стороны. Их добивают прикладами, вырезают на ночевках местные жители и волокут в кровавых мешках их головы русским начальникам...».

«Нет под рукой у имама ни Ахверды-Магомы, ни Шуаиба, ни Хаджи-Мурата (бывшие наибы Шамиля; они погибли в боях. А.К.). Переходит к русским Сабдулла, наиб гехинский, умирает от чахотки Джамалдин (сын.- А.К.) .. .Имам устремился на запад в центр Кавказа, но вскоре войска имама двинулись назад в Дагестан, преследуемые Евдокимовым, который шел за имамом, не страшась ни холодов, ни гор, ни болезней».

«...Сдался русским Даниэль-Бек (тесть сына имама.- А.К.) ...Сдался наиб Талгик ...Евдокимов обложил столицу имама Ведено, взяв в кольцо семь тысяч отборных бойцов. Бросив Ичкерию, Шамиль стал пробиваться в Андалялские аулы», приказав укрепить Гуниб. «Он тоже решил сражаться до последнего человека»... Гуниб - «при двух тысячах бойцов гора была неприступна. Но Шамиль прибыл всего лишь с четырьмя сотнями вооруженных и тремя пушками...»

«Ночью, вблизи Гуниба, на узкой тропе, люди праведника Кибит-Магомы (бывшего наиба Шамиля. -А.К.) отбили тридцать вьюков из обоза имама - все серебро, все книги, всю казну имамата».

Такими были последние шаги имама Шамиля к трагической развязке в Кавказской войне.

Говорят, что через переводчика имам обратился к князю А.И. Барятинскому с такими словами покаяния, сожаления и разочарования: «Я тридцать лет дрался за религию, но теперь народы мои изменили мне. Наибы мои разбежались, да и сам я утомился. Я стар - мне шестьдесят три года. Не гляди на мою черную бороду - я седой. Поздравляю Вас с владычеством над Дагестаном и от души желаю успеха в управлении горцами для блага их».

Неимоверно трудной и трагичной была судьба (она остается таковой и сегодня) этого великого творения Ф. Рубо - на долю не всякого живого существа выпадает столько страданий и испытаний. Этот великий художник-баталист не был (в отличие от живописца Ф.Ф. Горшельта, который первый с натуры написал картину «Пленение Шамиля» - она находится в собраниях Дагестанского краеведческого музея) ни очевидцем, ни участником Кавказской войны - он родился только в 1856 году, за три года до окончания этой эпопеи. Однако Франц Рубо дотошно и скрупулезно изучил и хорошо знал историю этой войны, ее эпизоды и ее участников, которые были еще живы. Поэтому мастер с готовностью принял ответственное предложение - заказ Тифлисского военно-исторического музея создать серию картин, посвященных событиям и героям Кавказской войны для «Храма славы». Он обязался в течение 4-х лет написать шестнадцать полотен - шесть больших и десять - средней величины.

Работая над задуманной серией, художник совершил многочисленные поездки по Кавказу (в том числе по местам памятных сражений в Чечне), написал большое количество этюдов, записал сотни свидетельств, воспоминаний очевидцев, участников войны, изучил тысячи архивных и официальных документов. При этом, для каждого произведения он был «обязан предварительно изготовить эскиз и представить его на рассмотрение комиссии и утверждение Главного начальника Кавказского края».

И только после этого художник получал право рисовать оригинал.

В результате такой требовательной, но плодотворной работы Франц Рубо даже перевыполнил заказ: вместо шестнадцати написал семнадцать (по другим свидетельствам - 19) картин. В числе их и были одни из лучших творений художника: «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1959 года» и «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу». Основываясь на воспоминаниях очевидцев этих событий, мастер «с полной исторической достоверностью воспроизвел подробности и их детали».

До Октябрьской революции 1917 года вся «Кавказская серия» картин Ф. Рубо находилась в Тифлисском военно-историческом музее. Но вскоре после установления Советской власти «Храм славы» был закрыт как учреждение, прославляющее «старорежимную императорскую армию». Небольшая часть картин попала в Государственный музейный фонд, откуда их позже распределили по музеям Северного Кавказа, другая в частные руки и бесследно исчезла, третья была просто уничтожена. Вот тогда, в 1926 году, по просьбе Чеченского облисполкома из Тифлиса и были переданы в наш формировавшийся Краеведческий музей картины Ф. Рубо «Пленение Шамиля» и «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу», написанные им в 1886- 1888 годах.

Читать дальше

В 30-40 годы XX века бесценное творение Ф. Рубо «Пленение Шамиля» почти не появлялось в экспозициях музея (Шамиль был объявлен английским шпионом),

а пылилось в запасниках. Но «приключения» ее на этом не закончились. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, когда немецко-фашистские войска неудержимо приближались к Грозному и он был превращен в неприступную крепость, с картиной

Ф. Рубо разыгралась новая трагедия. В 1942 году, когда музей был закрыт и в нем располагался один из самых охраняемых объектов города - штаб обороны Грозного - полотно непонятным образом пропало - одно единственное из многочисленных экспонатов музея. Так таинственным образом неизвестными людьми второй раз был «пленен» - похищен Шамиль и упрятан, в отличие от первого пленения, неизвестно где.

Только после смерти И.В. Сталина, ареста и расстрела Л.П. Берия и наступления «хрущевской оттепели» в 1953-1954 годах, после долгих поисков выяснилась странная история «второго пленения Шамиля». Об этом так писал в своей книге «Страницы истории г. Грозного» журналист-краевед А. Казаков: «Еще в начале осени 1942 года по Грозному прошел слух, что в наш город приехал Нарком внутренних дел Л.П. Берия. По заданию Государственного Комитета Обороны он проводил инспекцию в воинских подразделениях госбезопасности и милиции, на которые была возложена задача обеспечить городу, являвшемуся основным поставщиком горюче-смазочных материалов армии и стране, надежную защиту...

В дни пребывания в г. Грозный Л.П. Берия, конечно же, доложили о предпринятой попытке фашистов провести в городе крупную диверсию. А было это так. «Был конец августа 1942 года. День клонился к вечеру, когда с одного из контрольных пунктов... в штаб (в музей. - А.К.) доставили трое неизвестных. Один из них - в форме полковника, старший группы - доложил, что они являются членами комиссии, которую штаб Закавказского фронта командировал в г.Грозный, чтобы перевезти в безопасное место картину Ф. Рубо «Пленение Шамиля». Документы у них были в порядке. И далее:

«Осмотрев произведение, члены комиссии нашли его в хорошем состоянии, и, сославшись на то, что им надо связаться с Тбилиси, уточнить, куда следует везти картину, заторопились. Оставив (с разрешения командующего Особым Грозненским оборонительным районом генерал-майора Н. Никольского) в гардеробной штаба свои туго набитые рюкзаки, незнакомцы покинули музей, не взяв с собой картину, за которой специально приехали». (13)

Что это была за комиссия, выяснилось ночью, когда уставший за день командующий решил отдохнуть, но вскоре был разбужен вспыхнувшей и все усиливающейся стрельбой. С группой офицеров он поспешил к недалекому мостику через противотанковый ров, залитый нефтью. И ему доложили, что в один из дзотов *, построенных для огнеметчиков, подготовленных для поджигания нефти и техники, проникли неизвестные. Когда их обнаружили, они стали отчаянно отстреливаться. Огонь подавили, и генерал вошел в укрепление. «Каково же было его удивление, когда он увидел офицеров, недавно побывавших у него в штабе. Двое из них были убиты, третий - полковник - смертельно ранен. На вопрос командующего, он признался, что, хотя они и русские, но совсем не советские офицеры, а переодетые немецкие диверсанты... Они должны были

под любым предлогом проникнуть в штаб обороны и оставить в нем мины с часовым механизмом. Взорвавшись, они разнесли бы штаб в пух и прах. Мины находятся в рюкзаках, оставленных диверсантами в гардеробной штаба...».(14)

_____________________________________________________________________________

* Дзот- долговременная земляная огневая точка.Их в 1942 году вокруг Грозного и в городе было построено много. Исчезли после первой Военной кампании в Чечне.

Такие же мины заложены были диверсантами на железнодорожном вокзале и

у одного из нефтехранилищ. А предлогом оказалась несчастная картина «Пленение Шамиля». Ее, как невольную «пособницу» диверсантов, Л.П. Берия и приказал в те дни арестовать и доставить к нему на Лубянку. «Зная, какое большое значение придавал обороне Грозного И.В. Сталин, Берия решил выслужиться перед «хозяином» и приписать себе все заслуги предотвращения диверсии, а в качестве «вещественного доказательства» использовать эту картину. (15)

Были слухи, что после войны, не зная, как избавиться от картины, Л. Берия предлагал знаменитой певице Л. Руслановой купить ее и, что якобы она отказалась от сделки, увидев на полотне штампы и пометки фондов Чечено-Ингушского краеведческого музея. И только в пятидесятые годы картина была обнаружена в подвалах Лубянки. «Но в каком виде - пишет далее А. Казаков. - Повешенная в темной проходной комнате без рамы и подрамника (они остались в музее), она была приколочена огромными гвоздями прямо к стене, будто распятая. Везли ее из родных мест, как видно, не по правилам (накрученной на каток), а наспех, сложенной в несколько пластов и втиснутой то ли в ящик, то ли прямо в багажник автомобиля. От этого на сгибах краска осыпалась, и по всему холсту проступили заломы квадратов. Казалось, что изображенный в центре композиции Шамиль был заключен теперь за решетку...». (16)

В таком виде, правда, теперь накрученной на каток, картина вернулась в родные стены. Но снова пылилась в запасниках музея, пока не была отреставрирована и выставлена на радость посетителям в отремонтированном и расширенном музее изобразительных искусств им. П.З. Захарова. И произошло это только двадцать с лишним лет спустя после освобождения из «второго плена» - в семидесятые годы XX века.(17)

Но и на этом не закончились испытания, выпавшие на долю многострадального творения великого Ф. Рубо. Перенесенная после слияния двух музеев - изобразительных искусств и краеведения - в один, объединенный, в конце девяностых годов XX века картина «Пленение Шамиля» вместе с другими экспонатами хранилась в подвалах нового обиталища музея - в здании бывшего Азово-Донского банка, в котором до этого многие годы размещался Чечено-Ингушский обком партии. (18)

Здание это в ходе боевых действий первой Чеченской войны (1994-1996 гг.), превращенное в один из главных пунктов защиты Президентского дворца - в долговременную огневую точку, - было полностью разрушено и сожжено. К счастью, некоторые экспонаты, находившиеся в подвалах, сохранились, хотя и многие были в плачевном состоянии. Например, пришедшим после вынесения боевых действий за пределы города на развалины музея его работникам и спасателям из МЧС удалось вынести из-под руин, толстых слоев грязи и пепла около шестисот картин известных западноевропейских, русских и чеченских художников. Около ста наиболее пострадавших полотен было решено отправить для восстановления во Всероссийский художественный и научно-реставрационный центр им. акад. И.Э. Грабаря в г.Москву, а более сохранившиеся (около 500 единиц, в т.ч. и «Пленение Шамиля») передать на хранение в тогдашнее Министерство культуры Чеченской Республики (апрель-май 1995 года).(19)

И снова картина бесследно исчезла: произошло 3-е похищение злополучного «Шамиля». И опять не известно, кем «пленен» и где находится. Вместе с ней пропали бесценные полотна известных художников: Львова (кавказская серия), Кившенко, Лагорио, Клодта, Айвазовского и других. Пропало и 5 из 7 картин первого художника-чеченца великого П.З. Захарова, являвшиеся славой и национальной гордостью и достоянием чеченского народа. Видимо, они утеряны для чеченской и мировой культуры навсегда - ведь у воров-манкуртов нет ни сознания, ни национальной чести, ни совести и гордости! Но будем, в то же время, надеяться, что это богатство вернется в республику.

Ведь повезло же снова - в который раз! - картине Ф. Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года»: она была изъята у похитителей в 2000 году при попытке вывоза за пределы Чечни для продажи за рубежом. И опять варварские методы обращения и хранения: грубо вырезанная из подрамника, кое-где изрезанная ножом, снова сложенная квадратами, она, по-видимому, хранилась в ужасающих условиях подвала или навеса. И, конечно же, снова пришла в полную негодность: кто и что сможет выдержать столько издевательств в жизни заложника и пленника. Разве допустимо такое обращение с национальным достоянием и гордостью народа - с картиной, которая еще в 1944 году экспертом из Государственной Третьяковской галереи оценена в сорок тысяч рублей золотом - сумма фантастическая по тем временам и которая вообще не имеет цены сегодня.

Сейчас многострадальный и истерзанный шедевр Ф. Рубо снова находится на восстановлении во Всероссийском художественном и научно-реставрационном центре. Над восстановлением и реабилитацией «трижды плененного и освобожденного Шамиля» работают лучшие мастера-реставраторы Центра А. Столяров, Н. Кошкина, Ю. Кузнецов, А. Гаврилов и другие, которые дали новую жизнь сотням, казалось бы, безнадежно испорченным картинам, в том числе и полотнам из бывшего музея изобразительных искусств, ныне Национального музея Чеченской Республики .(20)

И мы верим, что усилиями реставраторов картина «Пленение Шамиля» снова станет национальной ценностью и займет свое почетное место в экспозициях Национального музея, чтобы снова привлекать к себе внимание и радовать глаза и души посетителей, наполняя их сердца гордостью за героическое прошлое своего народа.

Сегодня благодаря инициативе и стараниям руководства Чеченской Республики строится новое здание Национального музея на пр. Путина, напротив эдания комитета Правительства ЧР по делам молдодежи.

Из книги: А. Кусаев. "Мой Грозный"

Вернуться